鳥害対策は、目立たないながらも都市の景観を守り、人々の生活と産業を支える重要な役割を担ってきました。その歴史を辿ると、社会構造や法制度、倫理観の変遷といった多くの要素が交錯しています。かつて農村の問題にとどまっていた鳥害は、都市化と高度経済成長に伴い姿を変え、日本独自の市場が形成されています。

この記事では、防鳥対策の歴史と対策技術の発展、そして未来への展望を、鳥害対策専門企業であるフジナガの視点から詳しく解説します。

鳥害という概念の登場とその社会的背景

日本で「鳥害」という言葉が広く意識され始めたのはここ30~40年ほどといわれます。

それ以前は、農業分野が鳥害の中心でした。田畑の稲を食べるスズメやカラスを追い払うために「かかし」を設置するなど、人と鳥は共存する形で向き合ってきました。

しかし20世紀後半以降、都市化と工業化の進展とともに、鳥害は新たな形で表面化します。

科学的な分析が進み、鳩の糞が強い酸性を持つことが明らかになると、工業製品である鉄骨などを腐食させる糞害が社会的な問題として認識されるようになりました。鉄やコンクリートを用いた建築物が急増していたこともあり、暮らしや建物の付加価値を守るという観点から、対策が重要視され始めました 。

また、ネット通販や物流の発展により、「荷物に鳥の糞が付着していた」といったクレームが増加したことも、鳥害が顕在化した要因の一つです。

⇒ 代表的な4大鳥害についてはこちらでも詳しく解説しています。

法整備と行政の対応の歴史

日本で最初に鳥獣に関する法令が定められたのは、1873年(明治6年)の「鳥獣猟規則」でした。

続いて1896年(明治28年)には「狩猟法」が成立し、狩猟に関する管理規定が整備されます。この法律は、後に展開する鳥害対策や鳥獣保護制度の基盤となりました。

現在施行されている法律は2002年(平成14年)に制定された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、「鳥獣保護管理法」)です。この法律では、被害対策と種の保護との両立が重視されており、従来よりも鳥獣被害への対応が強化されました。また、農林水産業の安定や地域社会の生活環境保全といった視点も新たに取り入れられています。

「鳥害」という身近な問題に対して、行政が積極的に支援を行ってきた歴史はほとんどありません。

例外として、鳥インフルエンザやBSE(狂牛病)といった家畜・人へのリスクが高い感染症が流行した際には、防疫の観点から補助が行われました。しかし、公団住宅や民間ビルでの鳩被害に対して、行政が直接助成を行った事例はほとんどなく、対応は個人や企業に委ねられてきました。

また一次産業の中でも、農業被害に対しては国の研究機関による調査や補助金などの対策がある一方で、漁業など“目に見えにくい”分野は支援が届きにくい現実もあります。例えば養殖用の稚魚を鳥に食べられてしまい、1回の放流が数千万円規模の損失となることもありますが、陸上と違い補償が届かないのが現状です。

市町村単位では、カラスによるゴミの被害などに対して、行政が対策を講じることがありますが、かごを設置する程度の限定的な対応にとどまっています。

フジナガが成長した背景と市場の形成

フジナガが鳥害対策分野で成長できた背景には、日本特有の住宅事情が深く関係しています。高度経済成長期に急増した公団住宅の特徴的な構造である「バルコニー」が、鳥害対策の需要を生み出したのです。

バルコニーは日当たりがよく、外敵が少なく、鳥、特に鳩にとっては格好の営巣地です。人口が増加するにつれて集合住宅も増え、人に近い場所に鳩が集まるようになったため、被害件数が増加しました。「都市型の鳩被害」が社会的に顕在化した当初から、フジナガはこの分野に着目し、建物に特化した対策を展開することで、ニッチながらも確実な市場を形成することができました。

技術的進化の系譜

鳥害対策のカギは「物理的に鳥を寄せ付けない」ことです。その技術は時代とともに進化してきました。どのような進化を遂げたか、アイテムごとに解説します。

- ネット

初期の防鳥ネットは野球場などで使われる撚線(よりせん)の「防球ネット」を流用したものでした。ベランダに木の棒で枠組みを作り緑色の防球ネットを張って対策をしていましたが、重くて目立つという欠点がありました。その後、鳥獣保護管理法などの法改正により鳥が絡んで死んでしまう構造が問題視され、鳥が絡みにくく、軽量で景観を損ねない「単線ネット」が開発されました。さらに、耐久性と意匠性の高いステンレスネットや難燃タイプのネットなど、建築と調和した製品開発が進み、歴史的建築物や美観重要地区でも採用されています。

BF3バードネット オールステンレス50(オールステンレス防鳥ネット)

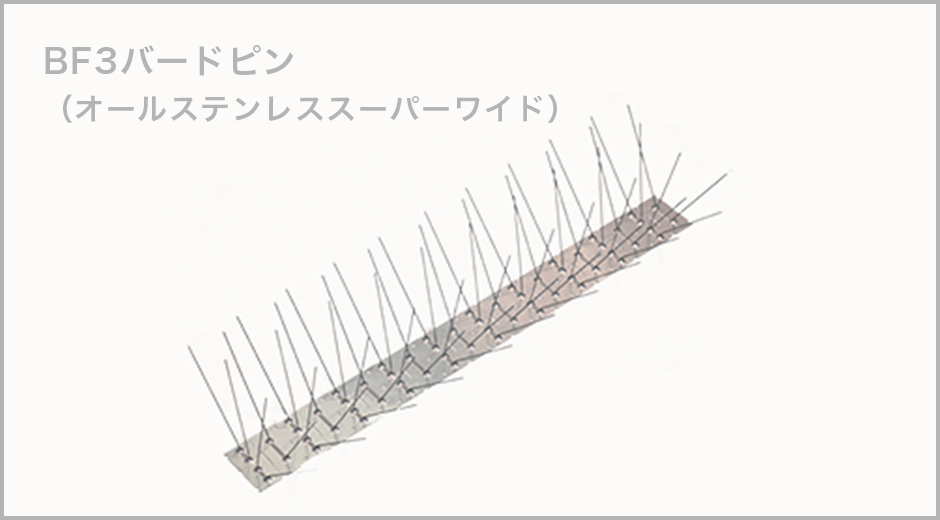

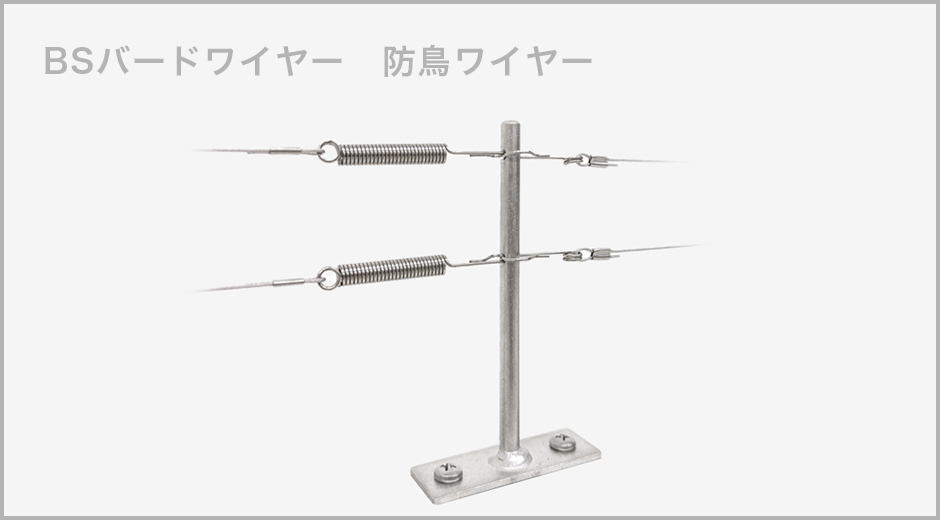

- ピン・ワイヤー

かつてはテグス(釣り糸)を使った簡易的な対策が多く見られましたが、紫外線による劣化で耐用年数が短いという難点がありました。現在では見た目やメンテナンス性、保証面からも耐久性の高いステンレス製のピンやワイヤーのニーズが高まっています。

- 電気ショック

電気ショック設備はもともと獣害対策の電気柵がルーツです。当初は出力が強すぎて鳥を傷つける危険もありましたが、鳥害用に改良され、現在では鳥を痛めつけず「嫌がる刺激」を与えるレベルに調整されています。

- 忌避剤

初期には殺傷力のある薬剤が忌避剤に使われ、鳥を死亡させる事例が少なくありませんでした。しかし法規制と倫理観の変遷を経て、非殺傷が基本。鳥が嫌がる成分や忌避効果を狙う製品へと転換。鳥の行動原理に基づいた対策へシフトしています。

法律と倫理:鳥類保護と駆除の間で

かつては、霞(かすみ)網で鳥を捕獲したり、有害薬剤を用いて駆除する鳥害対策業者は多く存在しました。実はフジナガも、以前は顧客からの声を汲んで駆除型対策を検討したこともありましたが、鳥獣保護管理法などの法改正や、企業理念から、鳥と人の「住み分け」を基本とした「共生」を基軸に方向転換しました。

「鳥がその場所に居着くのは、環境が整っているからだ」と、フジナガは考えています。つまり環境を変えなければ別の鳥が必ずやって来るため、駆除は根本解決にならないのです。そこで「人と鳥が共存できる環境設計」へと戦略を切り替えたのです。

現在の主流対策と今後の技術革新

現在、フジナガを含む業界の鳥害対策は、以下の5本柱で成り立っています。

・防鳥ネット

・防鳥ピン

・ワイヤー

・電気ショック

・忌避剤

これらは数十年にわたり改良を重ねながらも大きな枠組みは変わっていません。一方で、超音波、光、音などを使う新しい技術も登場し、補完的な手段として試験的に導入されているものの、実効性や長期安定性の点で主軸にはなり得ていない印象です。

今後、進化のカギとして注目されるのはAIやドローンです。鳥の行動を検知し、即時に追い払うようなシステムはまだ構想段階ですが、未来の鳥害対策を変える可能性を秘めています。

日本の地理的特性と国際展開の可能性

日本は、穀物や水資源が豊富なため、鳥にとって魅力的な環境が整っています。さらに、東南アジアから北上するツバメや、シベリアから南下する渡り鳥の通過点に位置しています。こうした地理的特性もあって、日本では鳥害が発生しやすく、鳥害対策が産業として成立している希有な国となっています。

しかし、近年では海外でもニーズが急速に高まっています。アメリカ、ヨーロッパ、東南アジアの物流・都市開発の現場でも鳥害は大きな課題となっており、鳥害対策のニーズが急拡大。競争も激化しています。

フジナガはODA案件などを通じてフィリピンやカンボジアの鉄道関連での導入を試みるなど国際展開を進めていますが、今後は海外企業との競争を視野に入れる必要があるでしょう。

⇒ 海外の鳥害対策についてはこちらでも詳しく解説しています。

持続可能な未来とSDGsへのアプローチ

フジナガの掲げるスローガンは「鳥と人、未来へ」。この言葉に表れるのは、単に鳥の居場所を奪うだけではなく、人と鳥の双方の“住み分け”を構築する姿勢です。

人口減少に伴い、人間の生活圏が狭くなる一方で、鳥の生活圏も同様に小さくなっています。そのため、一方的に人間の生活圏を守るだけでなく、鳥の居場所も確保することが重要です。

SDGsや動物愛護・保護の観点からも、持続可能な未来に向けたアプローチが必要になるでしょう。フジナガは、NPO法人などとの協働も視野に入れ、鳥のための場所を整備する構想も議論しています。

単なる鳥害対策企業ではなく、“共生の環境設計者” としての役割を担っていく。それが、フジナガが今後切り拓こうとしている新たな道です。