鳥の活動が活発になる夏。ベランダの室外機周りや、工場など、さまざまな場所で鳩やカラス、スズメによる被害に悩む方も増えています。鳥害対策には様々な方法がありますが、中でも手軽さと安全性、そしてコストパフォーマンスに優れた対策として、「忌避剤(バードジェル)」が注目を集めています。

この記事では、プロが使う忌避剤と市販の忌避剤の違いや、具体的な使い方、成功事例まで、鳥害対策の専門業者の視点から詳しく解説します。

忌避剤の基本知識と種類

忌避剤は、鳥が生理的に嫌うにおいや味、感触の成分を含んだ薬剤を塗布することで、鳥にその場所を「不快な場所」と学習させ、停留を防止する商品です。羽に忌避剤が付いた際の嫌悪感、毛づくろいをした際に口に入る不快感、鳥が嫌がる独特な匂い、「触覚・味覚・嗅覚」の3つの感覚を刺激して鳥を遠ざけます。鳩やカラス、ムクドリ、スズメなどの野鳥全般に効果があります。主に以下のような種類があります。

- ジェルタイプ

鳥がとまりやすい場所に塗布することで、ベタベタした感触・におい・味で鳥を撃退します。

- スプレータイプ

スプレーで広範囲に吹きかけて、鳥の侵入を防止します。ホームセンターなどでも購入でき、手軽に使えます。

- 固形タイプ・カプセルタイプ

吊るしたり置いたりするだけで、特殊な臭においが周囲に広がり、鳥を寄せ付けません。

- 磁石・シールタイプ

鳥の生態磁石をかく乱する仕組みや、ホログラムなど視覚的効果を利用した商品もあります。

忌避剤のここがスゴイ!他の鳥害対策との違い

忌避剤の主な利点として、以下のような点が挙げられます。

- 設置が簡単で手軽に施工可能

忌避剤の最大の特長の一つは、設置が簡単な点です。バードネットやバードワイヤーは大掛かりな施工工事が必要になることが多く、中途半端な設置の仕方をしてしまうと逆効果になることもあるため、プロによる施工が推奨されます。しかし、忌避剤はカップにジェルを入れて置くだけなので、専門的な知識がない一般の方でも取扱説明書通りに行えば、比較的容易に設置できます。ただし、工場や倉庫の天井部分など、高所への設置は危険が伴うので、専門業者に依頼しましょう。

- 鳥の習性を活かした高い忌避効果

バードネットやバードピン、バードワイヤーのような物理的な対策は、止まって欲しくない場所や建物全体など、広範囲に施工する必要があります。しかし、忌避剤は電気ショックと同じように、一度嫌な経験をするとその建物自体に寄り付かなくなる鳥の習性を利用しているため、忌避剤を塗布していない部分があっても、建物そのものに鳥が近寄りにくくなる効果が期待できます。

- コストパフォーマンス

必要最低限のポイント施工で広範囲への効果が期待できること、また、施工後の持続効果は屋内で約3年、屋外で約2年継続するので、かなりコストパフォーマンスに優れた対策と言えます。

バードネット・バードワイヤー・バードピンなど、他の対策についてはこちらでも詳しく解説しています。

⇒ 鳥害対策でよく見る剣山みたいなバードピン、使いどころ、使い方を解説!

市販の忌避剤とプロが使う忌避剤の違いとは?

近年、ホームセンターなどでも「鳩よけ忌避剤」として様々な商品が販売されていますが、鳥害対策専門業者が扱う忌避剤は何が違うのでしょうか?

フジナガで取り扱っているBSバードジェルは、鳥を殺傷することなく、ハト・カラスなどの野鳥に嫌悪感を与える成分を研究して開発された最先端の忌避剤です。

一番のポイントは、植物エキス(食品添加物)と保湿剤(医薬品添加物)使用している点です。鳥はもちろん、人や他の動物への悪影響はありません。鳥に悪影響がないのはもちろん、万が一、子どもやペットが触ったり、口にしたりしても健康への悪影響はないので、マンションのベランダなどでも安心してお使いいただけます。

一般の方でも気軽に試せる200gサイズの鳩よけ忌避剤や、コウモリ用の忌避剤も取り扱っています。

忌避剤の使い方と設置の際の注意点

忌避剤を設置する際は、以下のような点に注意が必要です。

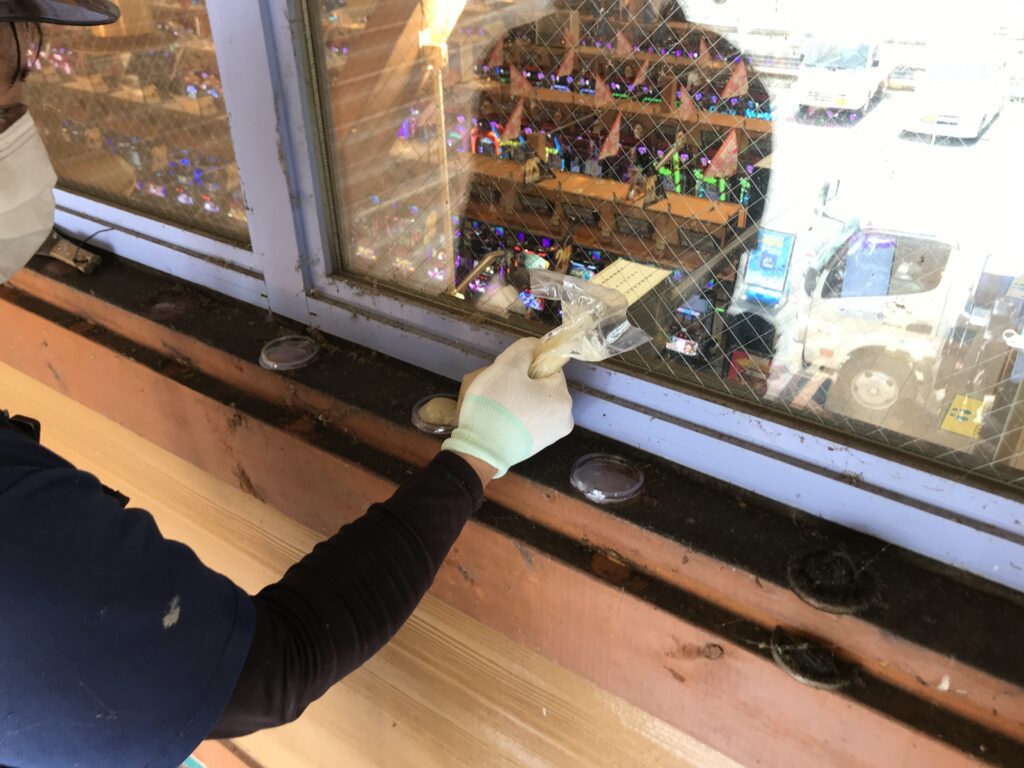

- 基本的にはカップに入れて設置する

基本的には、カップに忌避剤(ジェル)を入れて並べます。カップのフチより上にはみ出すほど盛ることで、鳥の羽に付きやすくなります。カップは落ちたり、動いたりしないよう、固定しましょう。アールのある場所や梁の上、照明器具の上など、カップが置きにくい場所にも直接塗布することが可能で、現場の状況や対象となる鳥に合わせて柔軟に対応できる自由度の高さも忌避剤の大きな利点です。

- 設置間隔と量に注意

効果とコストパフォーマンスを最大限にするには、忌避剤をどれくらいの間隔で置くかがポイントです。忌避剤が羽に付くことを想定すると、対象になる鳥が鳩やカラスの場合は20cm間隔が最適です。量が少なすぎると効果が薄れるため、適切な量を盛ることが重要です。スズメなど小さいサイズの鳥の場合は、カップではなく平面に薄く直接塗布し、10cm程度での設置が推奨されます。

- 美観を重視する建物には不向き

忌避剤の改良が進み、高温でも液状化しにくく、季節を問わず安定した効果を発揮しますが、屋外に設置する場合は、雨が降った際にジェルが流れてしまったり、埃などでジェルが黒くなり白い外壁に黒い油筋が出たりするケースもあります。美観を重視する建物の場合は、その点を理解した上で設置するか、忌避剤の使用を控えるか、検討が必要です。

- メンテナンスが重要

鳥の羽などに付着することで効果があるアイテムなので、その分ジェルの量が減っていき、効果をずっと持続させるためには定期的に塗り足していく必要があります。環境にもよりますが、数年でジェル表面が膜を張ったようになり効果が弱まるので、交換することをおすすめします。屋外では2年、屋内では3年を目安に追加塗布や交換を推奨しています。毎年同じ時期にメンテナンスすることで、効果を持続することが大切です。

- 被害レベルによっては対策の併用を

ベランダに鳩のつがいが1組訪れているなど、被害が初期段階であれば忌避剤だけでも効果が期待できますが、常に鳩のつがいが2、3組いたり、すでに巣を作っていたりするケースなど、すでに鳩が強い執着を持っている場合は忌避剤だけでは十分な効果が得られない可能性もあります。バードネットやバードピンなど他の対策との併用も検討しましょう。

忌避剤での対策成功事例

忌避剤導入の成功事例として、とある工場での施工をご紹介します。配線が複雑に張り巡らされたケーブルラックの上に鳩が巣作りを始めており、設置面が不安定だったため、バードピンでは対応が困難な状況でした。

そこで、プラスチック段ボールで仮設の床面を作り、その上にカップを設置し、ジェルを塗布。その結果、鳩の飛来が止まり、隣接施設でも同様の施工が導入されるほど、クライアントからの評価も上々でした。

忌避剤は設置が簡単。プロへの依頼が効果的な場合もある!

忌避剤の施工は、他の鳥害対策と比較して簡易的な作業であるため、マンションのベランダなどであれば一般の方が設置することも可能です。ただし、工場や倉庫など、高所への設置や、よりスピーディーな施工を求める場合は、プロに依頼することをおすすめします 。

フジナガは、鳥害対策専門業者としての豊富な経験をもとに、対策したい鳥の大きさや種類、被害状況、建物の構造に合わせて最適な防鳥対策を提案いたします。高所作業や複雑な構造の建物でも、安全かつ、確実な施工が可能です。

また、アフターサービスとして設置後も定期的な点検やサポートを行っており、万一のトラブルにも迅速に対応し、より安全で効果的な鳩よけ環境の実現に努めています。鳥害でお困りの際は、ぜひご相談ください。