寒さが厳しい冬の時期は、他の季節と比べ鳥の被害を感じることが減り、「鳥害がなくなった」と思う人も多いのではないでしょうか?しかし、ハトをはじめ、カラスやスズメも冬眠はせず一年中活動しており、油断は禁物です。それどころか、人の目が届きにくくなる冬だからこそ、春先に向けて巣作りに最適な場所を探している可能性もあるのです。春先に深刻な被害が起きる前に、早めの対策が必要です。

今回は、冬場から春先にかけての鳥の行動パターンや冬のうちにできる対策について、鳥害対策の専門業者の視点で詳しく解説します。

冬は「鳥害がなくなる」!?冬も鳥害対策が必要な理由

冬になり、外で鳥の姿を見かける機会が減り、「冬眠しているのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、鳥は周囲の温度に左右されることなく、自らの体温を一定に保つことができる恒温動物であり、冬眠はしません。

ツバメのように暖かい地域へ移動する「渡り鳥」もいますが、ハトやカラス、スズメは渡り鳥ではなく冬眠もしません。寒さをしのげる物陰でじっと動かないで過ごしたり、活動が鈍くなったりするので、人間からすると冬場には目立った被害が感じられず落ち着いているように思えますが、決して冬に「鳥害がなくなる」わけではないのです。また、冬は人の活動も鈍くなるので、「久しぶりにベランダに出たらとハトの糞がいっぱいあった」など、被害に気付くのが遅れるケースも少なくありません。

ほとんどの鳥は春先に繁殖が盛んになりますが、鳥害対策の専門業者としての経験上、寒さが厳しい1月後半を乗り越えたあたりから、春に向けて動きが活発になってくる感覚があります。「今まではなかったのに、気付いたら敷地内に巣を作られていた!」というケースが一番多いのが、春先のシーズンです。春先の繁殖期に鳥害を拡大させないためにも、冬のうちにしっかり対策しておく必要があります。

ハトの生態と冬の行動パターンをふまえた対策のコツ

ここからは、主に市街地に生息し、被害が多いドバト(以下:ハト)の生態や冬の行動パターンをふまえた対策のコツをいくつか紹介します。

- ハトの繁殖期は一年中

まず繁殖について、他の野鳥がエサの多い春から夏頃が繁殖期となるのに対し、ハトはオスもメスも体内で栄養豊富な「ピジョンミルク」を作り出す能力を持っており、エサの少ない冬でも子育てができ、一年中繁殖が可能であることが特長です。

ハトは一夫一妻で1度に2個の卵を産ます。1組のつがいが1年で5、6回ほど産卵するため、年間で10~12羽ほど増えていくことになります。このようにハトは繁殖能力が高く、巣立った若いハトがまた周辺に新しい巣を作ることもあり、どんどん被害レベルが深刻になる可能性があります。ハトが増えてからでは対策が難しいので、最初からハトを近づけないようにするのが一番の解決策です。

- 冬もエサに困らない場所を好む

ハトはエサ場や水場の近くに巣を作る傾向があります。ハトは主に植物の種や穀類、豆類を食べる草食性傾向があり、植物に囲まれた公園や神社、河川敷などであれば冬場でもエサには困りません。ハトの行動範囲は実質 5~10キロ程度と考えられるため、自宅の10キロ圏内にそのようなエサ場や水場がある場合は巣を作られやすい環境といえます。

- 人が外に出ない冬は巣作りのチャンス

そもそも、ハトは元々人が飼いやすいように品種改良された種なので、人への警戒心が低く、人の近くにいると天敵が近寄らないということもあり、人の生活圏の近くに巣を作る傾向にあります。とはいえ、人が常に出入りしたり巣に触られたりするのは避けたいので、人と「近からず遠からず」の距離感を好みます。人があまり外に出ない冬場は、ハトにとっては落ち着いて巣作りの場所を物色できる絶好の機会でもあるのです。自宅周りでは室外機や給湯器周辺に糞が増えてきたら要注意です。

- 物があふれたベランダは要注意

雨風や寒さをしのぐことができ、適度に身を隠せる場所、周囲を囲まれた狭い空間は格好の巣作りスポットです。ベランダに物を置きっぱなしにしておくと隙間から出入りして奥に巣を作らる可能性があります。冬に鳥の姿をあまり見ないからといって油断せず、ベランダ周りをきれいに保っておきましょう。

⇒ハトの生態、習性についてはこちらでも詳しく解説しています。

冬のうちにハトを寄せ付けない環境作りを

繁殖が盛んになる春先の巣作りを防ぐためには、冬のうちにハトを寄せ付けない環境作りを行うことが最優先です。ハトの接近度合を初期段階と中期段階に状況を分けて、それぞれにオススメの鳥害対策を紹介します。

- 初期段階

自宅周辺に少量の糞を目にするようになったり、屋根の上に数羽ハトが止まっているのを見かけたりした場合は、周辺にエサ場や水場があり、一旦立ち寄る待機場所になっている可能性があります。見慣れない物を吊したり、嗅ぎ慣れない匂いのするものを置いたりして環境に変化を起こす程度でも一定の効果があります。100円ショップなどでも手に入るキラキラ光が反射するCDや風で動くカラスの人形なども試してみましょう。

鳥が嫌がる匂いや付着すると不快感のある忌避剤を設置するのも効果的です。当社のBSバードジェルの主成分は植物エキス(食品添加物)と保湿剤(医薬品添加物)で鳥はもちろん、人や他の動物への悪影響はありません。

最近は超音波を使った鳥害対策も話題になっていますが、経験上、初期段階でしか効果がないというのが私たちの見解です。最初は効いても、慣れてくると意味をなさなくなってしまいます。

- 中期段階

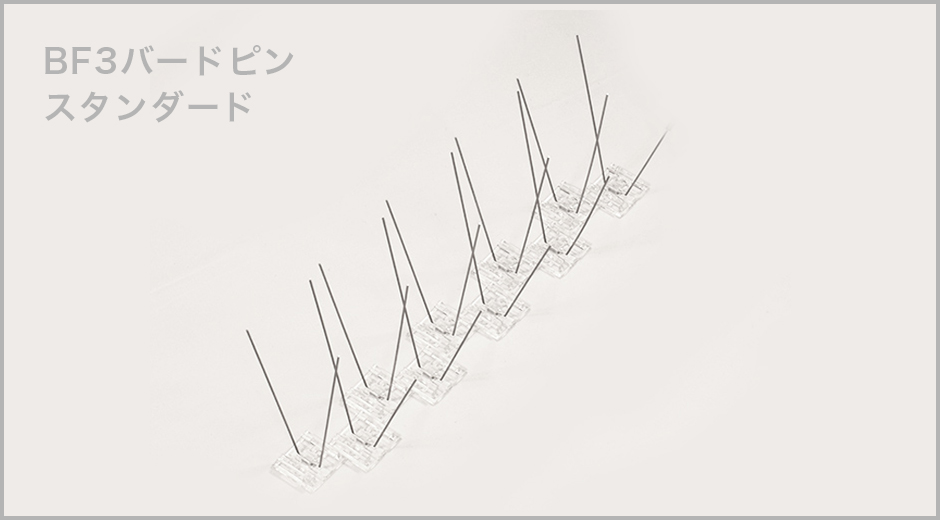

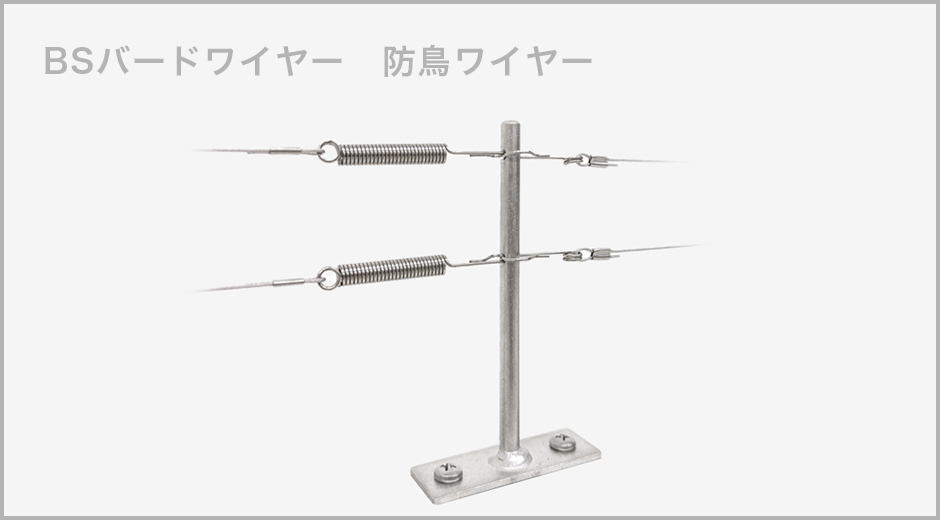

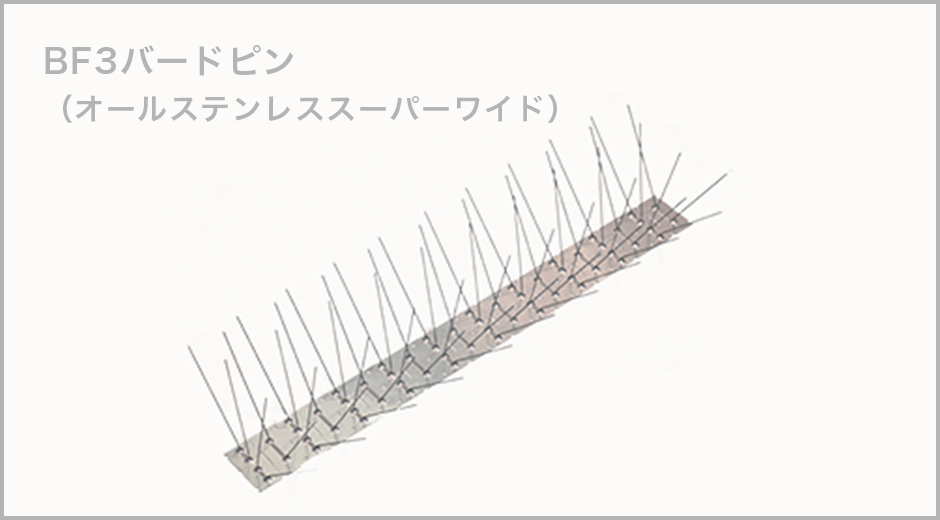

ベランダの手すり、エアコンの室外機の周囲などに糞が増えたり、ベランダ内部までハトが侵入してきたりする状況であれば、手すりや室外機周辺にワイヤーや、バードピンを設置し、物理的に着地できないようにしておくとよいでしょう。

季節や地域で変化する鳥やコウモリの行動

ハト以外の鳥について、季節や地域によってどのような変化があるか解説していきます。

■ カラス

3月~6月頃の繁殖期に向けて活発になります。普段から、縄張りを侵されると大きい声で鳴いたり、時には人を襲ったりする姿も見られますが、特に繁殖期は少々気性が荒くなる傾向にあるので、注意が必要でしょう。

■ カモメ

北海道など寒さが厳しい地域はスズメなど身体の小さな鳥よりも、被害が圧倒的に多いのがカモメなどの大型の鳥です。バードピンも大型用のもので対策が必要です。

■ コウモリ

コウモリは鳥と違い、冬眠する生き物なので、冬場は鳴き声や物音など活動が感じられなくなります。寒い時期に気配を感じなくなったり、フンを見なくなって、「コウモリがいなくなった」と思う方もいるかもしれませんが、実は屋根裏などで冬眠をしている可能性が高いです。

春先に向けた鳥害対策は「冬のうちに」が鉄則!

寒い時期は鳥害が落ち着いているように思えても、温かくなった春先から新たに営巣や糞害が発生したり、繁殖により被害が拡大したりする恐れもあります。寒い時期でも外に出て、糞が増えていないか、室外機の下に枝が落ちていないかなど、これまでと違う変化がないか確認することが重要です。もし何らかの違和感があれば、冬のうちにしっかり対策を講じましょう。

フジナガは、「鳥と人との共生」を社是とし、鳥を傷つけない鳥害対策アイテムの開発や、鳥の生態保全を前提とした鳥害対策の推進に取り組んでいます。

下記のようにマンション、集合住宅への鳥害対策実績も多数あります。

鳥害にお困りの際はぜひご相談下さい。