皆さん、「鳥の巣」と聞いてどんな形を思い浮かべますか?民家の軒下に作られたツバメの巣を見たことがある人も多いかと思いますが、ツバメの巣は天井部が開いたおわん型で、土台から泥で塗り重ねられ精巧にしっかり作られている印象があります。それに比べ、ハトの巣は小枝などを無造作に積み重ねた“雑な作り”に見えます。

本記事では、「ハトの巣」に焦点を当て、その特長や“雑な作り”に見える理由、巣を取り扱う際の注意点について、鳥害対策の専門業者の視点で詳しく解説します。

ハトの巣の特長は?

当社が営巣による被害を相談されることの多いドバト(以下:ハト)の巣について解説します。ハトの巣の特長は以下の通りです。

■形状・サイズ

ハトの巣は平らで浅い皿型で、小枝や枯れ葉などを無造作に積み重ねたような見た目をしています。他の鳥が作るような精巧なおわん型や球状の巣と比べ、かなり簡易的な構造が特長です。巣のサイズは親鳥が入れる程度の小型な巣であるため、木の上や狭い場所にも設置可能です。東北などの寒いエリアでは巣の作り方が変わるといった、生息地域による変動はありません。

■ハトが巣作りに使用する材料

全主に細い木の枝、枯れ葉、羽毛などを集めて巣を形成します。地上に近い場所で簡単に入手でき、軽くて運びやすく、簡単に組み合わせられる素材で巣を作る傾向があります。都市部では、人間が捨てた新聞紙の切れ端、糸くずなどが利用されることもあるようですが、カラスのようにハンガーなどの大きな人工物を利用することはありません。

ハトの巣が“雑な作り”に見える理由

ハトの巣が“雑な作り”に見えるのは、以下のようにハトの生態や進化の過程に関係した理由があると考えられます。

■ハトは崖や岩場の隙間に巣を作る鳥だった

ハトはもともと、崖や岩場の隙間などに巣を作る鳥です。そのため、木の枝をしっかり組み合わせて丈夫な巣を作る必要がなく、少しの枝や草で、卵やひな鳥が置ける場所が確保できれば十分だったと考えられます。

■人間の近くで暮らすようになり、最低限の材料で巣を作るようになった

ハトは都市部や人間の住む環境に適応し、ビルの隙間やベランダなどの安定した場所に巣を作るようになりました。雨風の影響を受けにくい場所が多く、巣が崩れにくいため、最小限の材料で済ませる習性が残ったと考えられます。

■繁殖サイクルが速く、巣を長期間維持する必要がない

ハトは年間5、6回の繁殖を行うため、頻繁に新しい巣を作る必要があり、頑丈さより最低限の材料で素早く作ることを優先していると考えられます。巣を使い回すこともあり、一度作った巣を修復しながら使うには簡素な構造の方が都合がよいのかもしれません。

■卵が転がらないように工夫されている

ハトの巣は一見、“雑な作り”に見えますが、シンプルながら絶妙なバランスで作られており、卵が適度に固定されるようになっています。親が交代で抱卵し、卵を守るため、本能的に「最低限、卵やひな鳥が置ける場所を作ればいい」と考えた進化的な戦略によるものと言えます。

ハトの巣が“雑な作り”に見えるのは、進化の過程で簡単な巣でも生き延びられる環境に適応してきたからです。繁殖のしやすさや、人間社会での暮らしやすさも影響し、最低限の作りでも十分機能するため、精巧な巣を作る必要がなかったという合理的理由があったのです。

ハトの巣作り時期と習性

ハトは一年中繁殖する鳥ですが、特に春(3月下旬~5月上旬)と秋(9月~11月)に活発になります。ハトの巣作りに関しては以下のような習性があります。

■巣を作る前に安全な場所か下見する

ハトが巣を作るまでには、決まった行動パターンが存在します。巣を作る前にはそこが安全な場所か高所にとまって様子をうかがい、羽休めする休憩場所として一時的にとまります。安全で居心地のいい場所だと判断したら、日中に飛来するだけでなく、夜も滞在してねぐらとして利用するようになり、最終的に巣を作りはじめます。

■帰巣本能と縄張り意識が強い

ハトは強い帰巣本能を持っており、500~1000㎞離れた場所からでも巣のある場所に戻ってくることができると言われています。縄張り意識も強いため、一度巣を作った場所に執着し、何度でも戻ってきます。このため、巣を撤去しても簡単には諦めず、何度も同じ場所に巣を作ろうとします。

ハトが巣を作りやすい場所

ハトは雨風をしのげる高所、適度に人間の気配があり外敵が寄り付かない場所、安全で落ち着ける場所に巣を作る傾向があります。具体的には以下のような場所が挙げられます。

- マンションのベランダの室外機の下

- 民家の軒下、雨樋、屋根裏

- 屋根上のソーラーパネルの下

- 高速道路などの高架橋

- 倉庫や工場の天井の鉄骨(H形鋼)の隙間

- 公園や神社・食品関係の工場や製粉工場

など

ハトの巣を取り扱う際の注意点

「すでにハトの巣がある」という場合、自分で撤去していいのか疑問をお持ちの方もいるでしょう。その場合は巣の中に卵やひな鳥がいるかどうかによって異なります。

● 卵やひな鳥がいる場合

個人で勝手に巣を撤去することは禁止されています。ひな鳥が巣立つのを待ちましょう。

● どうしてもすぐに撤去したい場合

自治体に相談し、撤去の許可を得る必要があります。

● 巣の残骸のみがある場合

自治体の許可は不要で、自分で撤去することが可能です。しかし、高所での作業は危険が伴い、巣にもダニや菌がいて後始末や消毒が大変なので、専門業者への依頼がおすすめです。

当社は、鳥害対策の施工に伴う場合に限り、卵やひながいない巣の残骸であれば撤去が可能です。(※巣の残骸の撤去のみは対応しておりません)

また、巣を取り扱う際には、以下の点に注意する必要があります。

● 法律上の制約

ハトは雨風をしのげる高所、適度に人間の気配があり外敵が寄り付かない場所、安全で落ち着ける場所に巣を作る傾向があります。具体的には以下のような場所が挙げられます。

● 撤去する際は衛生面の注意が必要

ハトの糞や羽根には病原菌や寄生虫が含まれている可能性があります。専門業者に巣の撤去を依頼する際には下記のことに注意しましょう。

- 免疫力の低いお年寄り、子ども、妊婦は立ち会わない

- 体調の悪い日に立ち会わない

- 屋根上のソーラーパネルの下

- 風の強い日を避ける

- 窓や玄関を閉め、チリが家の中に入らないようにする

鳥の被害や掃除のコツについてはこちらでも詳しく解説しています。

● 高所作業は危険を伴うので要注意

ハトの巣が気になるからといって、自ら屋根に上って確認しに行くなどの行為は大変危険です。高所作業は専門業者に依頼しましょう。

ハトの巣作りを防止する対策

ハトが営巣してからでは対策が難しいので、日頃からハトを寄せ付けない環境作りを行うことが一番です。

- ベランダでは日頃から人間の気配を感じさせ、安全な場所ではないと認識させる

- ベランダには極力物を放置せず、死角となる場所を作らない

- 清掃をこまめに行い、巣の材料となる枝やゴミなどを周囲に放置しない

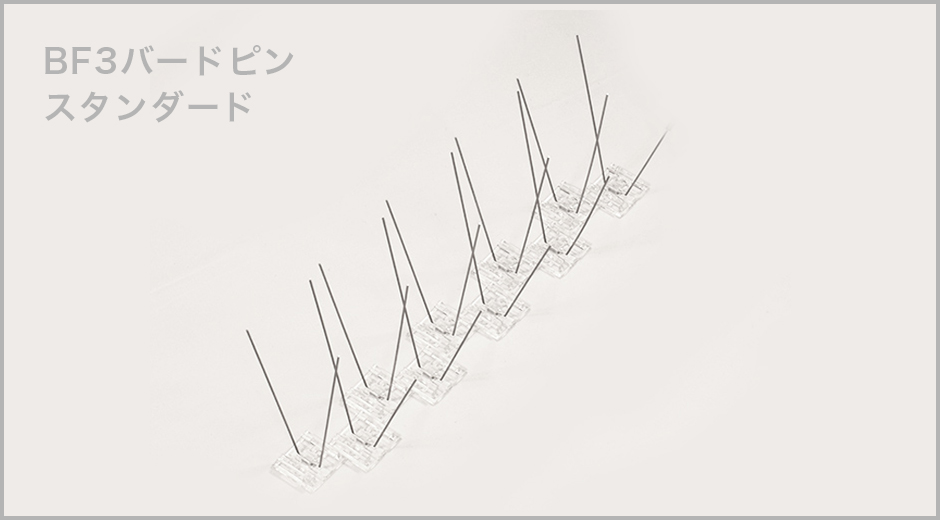

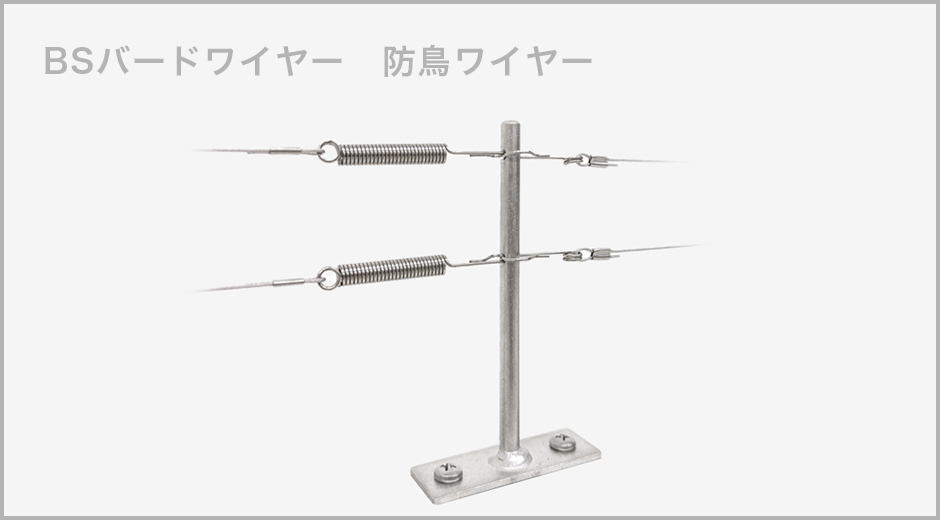

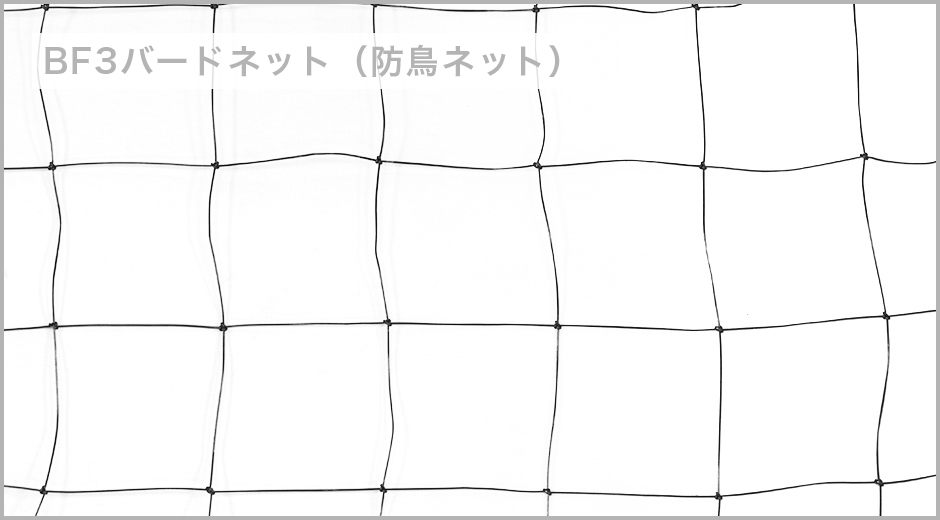

- 忌避剤、ピン(剣山)、ワイヤー、防鳥ネットなどを設置し物理的にハトを寄り付かせない対策をする

フジナガでは以下のような鳥害対策アイテムを取り扱っています。

鳥害対策のスタンダードな方法についてはこちらでも詳しく解説しています。

生活圏内でハトに巣を作らせない環境作りが共生のカギ

一見、“雑な作り”に見えるハトの巣も、進化の過程で彼らなりの工夫を凝らしたものであり、「大事な家」です。安全で居心地のよい場所に住み、子育てをしたいと考えるのはハトも同じです。しかしその場所は時として人間の生活範囲内となるケースが多々あり、ハトによる糞害や騒音、感染症リスクは生活への影響も大きいため、身近で営巣されると悩ましい問題に発展します。「鳥と人との共生」のためには、そもそも巣をつくらせない環境づくりを行うことが一番の解決策です。

フジナガは、「鳥と人との共生」を社是とし、鳥を傷つけない鳥害対策アイテムの開発や、鳥の生態保全を前提とした鳥害対策の推進に取り組んでいます。

下記のようにマンション、集合住宅への鳥害対策実績も多数あります。

鳥害にお困りの際はぜひご相談下さい。